なぜ“心に響く”塔婆依頼文が必要なのか

こんにちは。

塔婆への依頼文は、故人への想いを形にする大切な文章です。

しかし「どんな言葉が適切かわからない」と悩む方も多いでしょう。

この記事では、初めての方でも自然に心を込めた依頼文を書けるよう、“やさしい書き方のポイント”をわかりやすく紹介します。

以下では、「塔婆依頼の流れ」「心構え」「基本構成」「具体例」「書き方のコツ」を段階的に解説し、最後にチェックリストもご用意しました。

ぜひ参考にして、安心して依頼文作成に取り組んでくださいね。

依頼文が硬くて思いが伝わらない…

「なんだか堅苦しくなってしまって、故人への想いがうまく表現できない…」

「文章が形式的になりすぎて、自分の気持ちがどこかに消えてしまう気がする…」

といったお悩みを、実際に多くの方から伺います。

特に初めて依頼文を書くときは、どのような言葉を選べば礼儀正しくも心がこもっていると感じてもらえるのか、分からなくなりがちです。

・文字にすることで感傷的になりすぎてしまうか不安

・敬語や仏教用語を誤って使いそうで怖い

・相手に読みやすいバランスを保てるか心配

これらの声はすべて自然なものです。

ここでは、こうした不安をひとつずつ解消しながら、心に響く文章を書くヒントをご紹介していきますので、どうぞ安心して読み進めてくださいね。

この記事で得られる5つのこと

この記事を読むことで、はじめてでも丁寧な依頼文を作成できる自信が湧きます。

・心を込めた文章を書くための基本ポイントを押さえられる

・故人への想いを自然な言葉で表現するコツを理解できる

・シーン別の例文で具体的なイメージを掴める

・書き終えたあとに安心できるチェックリストで最終確認ができる

塔婆をお願いするときの流れ

塔婆を依頼するときには、いくつかのステップを踏むことで準備がスムーズに進みます。

以下の流れを参考にしてください。

1.事前確認

・法要の日程や場所を決定する:ご家族や関係者と相談し、候補日を複数挙げておくと調整が楽になります。

・依頼先のお寺の受付時間や連絡先を調べる:お寺によっては休業日や特別行事の日程があるので、事前に確認しておくと安心です。

2.依頼文の作成

・依頼文の目的や故人の情報を整理する:法要の形式(墓前・本堂・自宅法要)や参列予定人数もメモしておくと、依頼文に具体性が増します。

・文例を参考に下書きを行う:最初は箇条書きで要点を書き出し、あとから文章をつなげる方法がおすすめです。

3.提出方法の選定

・手書き原稿を持参する場合:便箋や封筒を準備し、封筒の表書きや裏面の住所・氏名書きも忘れずに行います。

・メール送付の場合:件名や本文を清書し、添付ファイルの有無を確認。誤送信防止のため、送信前に必ずテスト送信をしてみましょう。

4.塔婆料の用意

・お布施や塔婆料の相場を事前に調査する:地域やお寺によって相場が異なるので、周囲の事例やお寺の案内を参考にしましょう。

・金額と封筒の準備、表書きの確認を行う:「御布施」「御塔婆料」など正しい表記を選び、金額は新札を用意すると丁寧です。

5.送付・持参

・手書き文を郵送する場合:返信用封筒を同封し、切手の額面も確認します。できれば受領確認の連絡先を明記すると安心です。

・直接持参する場合:受付での渡し方やお布施の一連のマナーを事前に確認。袱紗(ふくさ)に包む・袂(たもと)を整えるなど、細かい作法も意識しましょう。

6.フォローアップ

・期日までに返信や受領の連絡がない場合は、電話やメールで:お寺は多忙な場合が多いので、早めのリマインドがおすすめです。

・法要準備に間に合うよう、余裕をもって依頼を行う:一般的にはご希望日の1か月前までにお願いすると安心です。

7.当日の確認

・法要当日に現地で塔婆が立てられていることを確認:開始前にご住職や係の方に一声かけるとスムーズです。

・万一不足や記載漏れがあれば、速やかにお寺の方に相談し、当日中に対応をお願いしましょう。

この流れを意識して進めると、依頼から設置まで滞りなく進行できます。

次章以降では、各ステップをさらに詳しく解説していきます。

依頼文を書く前の心構え

自分の感情を整理するワーク

まずは静かな場所で深呼吸を数回繰り返し、心を落ち着かせましょう。

目を閉じて故人との思い出を一つひとつ呼び起こし、そのとき感じた温かさや感謝の気持ちに耳を傾けます。

次に、ノートやメモ帳を用意して、思い浮かんだ言葉やフレーズを自由に書き出してみてください。

たとえば「優しく見守ってくれてありがとう」「あのとき教えてくれた言葉が今も心に残っています」など、具体的なエピソードとともに書くと、より鮮明に想いが言葉に表れます。

さらに、箇条書きで「感謝」「思い出」「願い事」などの項目を作り、各項目ごとにキーワードを書き出すと整理しやすくなります。

書き終わったら、一度目を離して休憩し、しばらく時間をおいてから再度読み返すことで、自分の中で大事にしたい表現やトーンがおのずと見えてきます。

これらのステップで気持ちを整理することで、依頼文を書く前に心が整い、自然と優しい言葉を選びやすくなります。

故人や遺族への配慮ポイント

依頼文は故人や遺族の方、そして僧侶(お坊さん)の立場に立って書くことが大切です。

以下のポイントを意識すると、より配慮ある文章になります。

・文章の長さ:1通あたり300〜500字が目安です。長すぎると読むのが大変になり、短すぎると想いが伝わりにくくなります。

・行間や段落:改行や段落分けを適度に使い、読みやすいレイアウトを心がけましょう。視覚的に区切りをつけることで、相手の負担を減らせます。

・敬語の使い方:基本的な敬語表現を守りつつ、堅苦しさを和らげるために「〜お願いいたします」「お気持ち」を用いると優しい印象になります。

・書き出し・締めの言葉:冒頭には「拝啓」「早春の候」などの季節の挨拶を入れ、結びには「敬具」や「合掌」など、格式を保ちながらも温かみのある言葉を選びます。

・余白と余韻:最後には一行ほど空白を作り、感謝の気持ちや故人への想いを振り返る余韻を演出しましょう。

これらを意識することで、読み手に負担をかけず、心遣いがしっかりと伝わる依頼文になります。

塔婆の基礎知識

塔婆とは?意味と役割

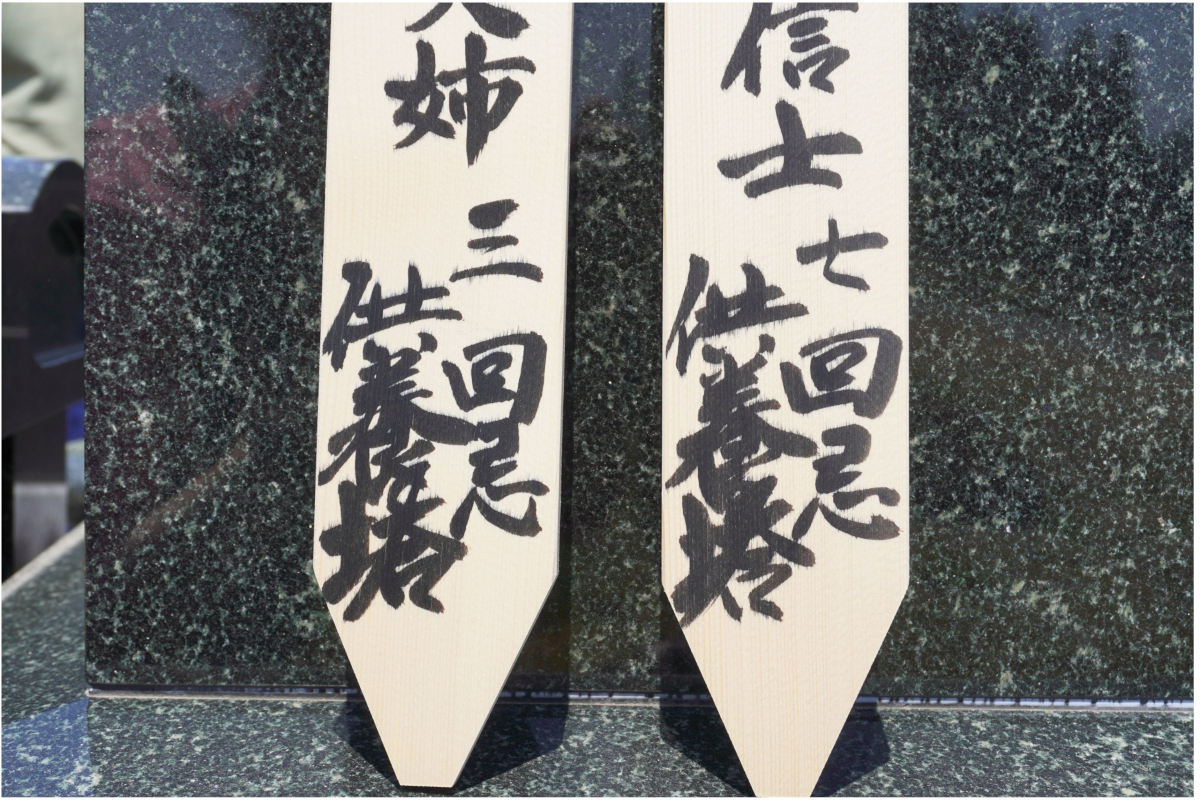

塔婆はお寺の法要や供養の際に立てる木札で、故人の戒名や命日などが墨書されます。

追善供養として、故人の霊を慰める大切な儀礼です。

かつてインドの仏塔「ストゥーパ」が起源とされ、日本には平安時代から伝わりました。

現在も年忌法要やお盆などで依頼され、僧侶の読経とともに式を厳かに演出します。

塔婆を通して参列者は故人を視覚的に偲び、遺族や同胞と祈りを共にする場を生み出します。

故人の追善供養(ついぜんくよう)や供養塔としての役割を持ちます。

歴史的ルーツと現代的意義

塔婆は古代インドの仏塔「ストゥーパ」に由来し、奈良・平安時代に木製の卒塔婆として日本に伝わりました。

鎌倉時代以降には書式や形状が整備され、江戸時代には地域ごとの様式が定着。

現代でも年忌法要やお盆などで供養のしるしとして欠かせず、手書きや印刷でデザイン性を持たせた塔婆も増えています。

信仰や法要との深い結びつき

塔婆は法要の中で僧侶の読経とともに立てられ、参列者が黙祷を捧げることで故人の霊を慰めます。

個々の塔婆には故人の戒名や命日が書かれ、視覚的に「存在」を示す役割を果たします。

この行為は、参列者が祈りを共有し、遺族の心が一つにまとまる大切な時間となります。

また、地域によっては塔婆を檀家墓地に持ち帰り、自然の風雨にさらしながら浄化する習慣もあります。

こうした儀礼を知ることで、依頼文にもより深い想いと配慮を込めることができるでしょう。」

法要の流れや僧侶の読経とともに塔婆を立てることで、故人の霊を慰める意味がより深まります。

他文化の追悼習慣との比較

世界各地で故人を偲ぶ方法は異なりますが、いずれも「形を通じた感謝」を象徴します。

欧米ではメモリアルカードや花束を贈り、メキシコの死者の日では祭壇に食事や写真を供え、中国の清明節では墓掃除と紙銭供養を行います。

これらの習慣から学べるのは、視覚的な演出と共有が参列者の心をひとつにし、依頼文にも具体的な象徴表現を取り入れることで、より心に響く文章が作れるという点です.

依頼文を書く前に押さえる3つのポイント

依頼する相手(寺院・僧侶)の視点

依頼を受けるお寺の方にとって読みやすい文面を意識しましょう。

具体的には、以下のポイントを心がけると親切です。

・敬称の正確な使用:ご住職様やご院主様など、役職や肩書きを正しく記載します。

・寺院名のフルネーム記載:正式名称を省略せずに記載し、誤読を防ぎます。

・連絡先や日時の明示:塔婆依頼の締め切りや希望日を明確に書き、寺院側がスケジュール調整しやすいよう配慮します。

・シンプルな文体:長文を避け、ひと文ごとに改行すると視認性が高まります。

これらを踏まえて書くことで、お寺の方がスムーズに内容を把握でき、依頼の手続きが円滑に進みます。

依頼文の目的(追悼・供養・感謝)の明確化

依頼文を書く際には、まず「何のため」に塔婆をお願いしたいのかを明快に伝えることが重要です。

法要の目的によって文章のトーンや盛り込む情報が変わるため、以下のようにまとめると分かりやすくなります。

・追悼の意を示す:亡き方を偲び、感謝や思い出を綴る。

例:「○○さんの三回忌にあたり、追善供養として塔婆をお願いしたく存じます」

・供養の意義を強調する:故人の霊を慰霊し、故人の安寧を願う。

例:「故人の供養のため、心を込めて塔婆をご手配いただけますようお願い申し上げます」

・感謝の気持ちを伝える:これまでの守護や助けに対する感謝を表現。

例:「生前に賜りましたご恩に感謝を込め、塔婆をご準備いただけますようお願い申し上げます」

それぞれの目的を冒頭か主文の最初にシンプルに記載することで、読み手はすぐに意図を理解できます。

また、複数の目的がある場合は優先度の高いものを先に書き、順序立てて伝えると親切です。

文化的マナーと文体選び

依頼文を書く際には、相手の文化的背景やマナーを尊重しつつ、自分らしい優しい口調を取り入れることが大切です。

以下のポイントを意識すると、格式を保ちながらも温かみのある文章になります。

・季節の挨拶を取り入れる:法要の時期に合わせて「梅雨明けの候」「深秋の折」など季節感のある挨拶を冒頭に添えることで、読み手への心遣いが伝わります。

・敬語と柔らかい表現のバランス:基本的な敬語(「お願い申し上げます」「賜りますよう」)は守りつつ、「どうぞよろしくお願いいたします」「お力添えをいただければ幸いです」など、温かみのある語尾を意識しましょう。

・仏教用語の正確な使用:供養や法要に関する専門用語は正確に使うことが重要です。事前にお寺のウェブサイトや信頼できる書籍で確認し、不安があれば僧侶に直接尋ねても安心です。

・段落と余白の設計:1段落あたり3~4行程度を目安にし、改行を適度に入れて読みやすく。手書きの場合は余白を残すことで視覚的にリラックスした印象を与えます。

・書体や文字の大きさ(手書きの場合):毛筆調や明朝体など、落ち着いた書体を選び、文字の大きさも均一に整えましょう。

・結びの一言で締めくくる:「まずは御礼申し上げます」「末筆ながらご健康をお祈り申し上げます」など、定番の結び言葉に一言添えると、誠意がより伝わります。

これらの文化的マナーと文体選びを意識することで、堅苦しさを抑えながら、心に響くやさしい依頼文を完成させることができます。

心に響く“基本構成”と書き方のコツ

【基本構成】導入→主文→結び

文章全体を3つのパートに分けることで、読みやすく伝わりやすい構成になります。

以下のポイントを意識してみましょう。

① 導入:挨拶と目的

・冒頭は丁寧な季節の挨拶から始めます(例:拝啓 秋涼の候)

・続けて依頼の目的を明確に記載します(例:○○(故人)の二十三回忌法要にあたり、塔婆のご準備をお願い申し上げます)

・導入部分で読み手の関心を引きつつ、すぐに依頼内容を理解してもらうことが大切です。

② 主文:故人への想いと具体的な依頼

・故人への感謝や思い出を短いエピソードで表現します(例:生前に優しく見守ってくれた姿を今も忘れません)

・続いて、必要な数量や希望日など、具体的な依頼事項を箇条書きで明記するとわかりやすいです。

・文章全体のトーンは優しく、かつ簡潔にまとめることで、心がこもった印象を与えます。

③ 結び:感謝と今後のお願い

・最後は今後の対応への感謝の気持ちを述べます(例:ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、ご検討賜りますようお願い申し上げます)

・結びの挨拶には「敬具」「合掌」などの結語を添え、文章全体をきちんと締めくくります。

・一言添えるだけで、さらに丁寧さと温かみが増します。

この3つのパートを意識するだけで、初めての方でも自然で伝わりやすい依頼文が書けるようになりますよ。

感謝の言葉や故人への想いを表現するテクニック

依頼文の中で感謝や想いを表現する際には、短いフレーズでも深い印象を与えられます。

いくつかのコツを押さえるだけで、心に残る文章になりますよ。

・具体的なシーンを思い浮かべる:「いつも見守ってくれてありがとう」の代わりに「子どもの運動会で手を振って応援してくれた日の優しさが私の支えです」といった具体的なエピソードを盛り込むと、感情がより鮮明になります。

・一文を短くまとめる:長い文章にすると伝わりにくくなるため、一文は20字以内を目安に。要点を絞った言い回しで、読む人の心にストンと落ちるようにします。

・リズム感を意識する:短いフレーズをいくつか並べるときは、リズムよく並べると読みやすくなります。例:「その笑顔に救われました、その言葉に励まされました、その優しさに包まれました」

・感覚的な言葉を取り入れる:「あのときの温もり」「優しい声」「温かな手のぬくもり」など、視覚・触覚・聴覚に訴える言葉を使うと、読み手の記憶に残りやすくなります。

・敬意を示す一言を添える:感謝のフレーズの後に「改めて感謝申し上げます」「心より御礼申し上げます」と一言添えることで、丁寧さと誠実さが強調されます。

これらのポイントを組み合わせると、短い文章でも深く心に響く依頼文になります。

注意したいNG表現・マナー

過度な忖度表現や仏教用語の誤用は、相手に違和感を与えかねません。

以下の点に注意し、シンプルで清潔感のある文章を心がけましょう。

- 過度な謙譲語:「大変恐縮ではございますが」などを多用しすぎるとくどく感じられるため、重要な箇所に絞って使用します。

- 曖昧すぎる表現:「もしよろしければ」などの言い回しは、依頼の強さが弱まり分かりにくくなるので、要望は具体的に伝えましょう。

- 仏教用語の誤用:例えば「供養」を「ご供養」と二重で表記したり、「追福」を使う場面で「追悼」と混同したりしないように、専門用語は正確に。

- 不要な修飾語:「非常に」「たいへん」「深い」など重ねすぎる形容詞は、文章を冗長にしがちです。

- 長文の羅列:一文が長くなりすぎると読みづらくなるので、適度に改行や箇条書きを用いて整理しましょう。

これらのポイントを押さえれば、相手に配慮しつつもわかりやすい、すっきりとした依頼文が完成します。

シーン別・用途別の具体例

シンプル依頼文(一般的な法要向け)

拝啓 初秋の候、〇〇寺ご住職様におかれましては、爽やかな秋風が心地よく感じられるこの頃、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、このたびは故人○○の二十三回忌法要を執り行うにあたり、恐縮ではございますが塔婆一基をご用意いただきたくお願い申し上げます。読経の折に塔婆を立てることで故人への追善供養をより厳かに行いたく存じます。

つきましては、以下の内容でお手配を賜りたく存じますので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

- 法要日:○年○月○日(○曜日)

- 塔婆基数:一基

- お名前記載:故人法名「○○○○○○」

- ご準備締切:○月△日までにご対応いただけますと幸いです。

お忙しい中恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。

敬具

感情を込めた追悼文の例

拝啓 晩夏の候、○○寺ご住職様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびは、亡き母・○○の追善供養に際し、深い祈りと感謝の気持ちを込めて塔婆のご準備をお願い申し上げます。

生前、母は家族や友人に対して常に思いやりを示し、どんなときも明るい笑顔で支えてくれました。その優しさに心から感謝しながら、供養の場がより厳かに営まれますよう、ご配慮いただけますと幸いです。

また、法要当日は参列者一同、母の思い出を語り合い、静かに手を合わせる時間を設ける予定でございます。塔婆をお立ていただくことで、故人の霊がより安らかに導かれるとともに、参列者の心が一つにまとまるものと存じます。

つきましては、以下の内容でお手配を賜りたく存じますので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

- 法要日:○年○月○日(○曜日)

- 塔婆基数:一基

- お名前記載:故人法名「○○○○○○」

- ご準備締切:○月△日までにご対応いただけますと幸いです。

お忙しい折とは存じますが、何卒ご準備賜りますようお願い申し上げます。

敬具

法人/団体依頼向けビジネス文例

拝啓 新緑の候、貴僧中ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

このたび弊社創業者・○○の五十回忌法要を執り行うにあたり、法人として心より追善供養をお願い申し上げたく、塔婆一基のご手配を賜りたく存じます。

故人が長年にわたり築き上げた事業が本日あるのも、ひとえに皆様のご支援とご指導の賜物と深く感謝しております。

つきましては、以下のとおりご対応いただけますと幸いです。

- 法要日:○年○月○日(○曜日)

- 塔婆基数:一基

- 記載内容:故人法名「○○○○○○」および弊社社名「株式会社○○」

- ご準備締切:○月△日までにお手配賜りますようお願い申し上げます。

なお、当日は弊社役員および主だった取引先代表者○○名が参列し、故人を偲ぶ会も併せて執り行う予定でございます。

ご多忙の中誠に恐縮ですが、何卒ご配意いただき、ご手配のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

自作する際に役立つ7つのヒント

書き出しに使えるフレーズ集

依頼文を始める際、最初の一文で誠意や季節感を伝えられると、その後の文章がぐっと温かくなります。

以下のようなフレーズを組み合わせたり、アレンジしたりしてお使いください。

・「拝啓 春暖の候、陽光が花々を優しく照らす今日このごろ、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます」

・「拝啓 初夏の風薫る折、いよいよ梅雨明けも間近に感じられるこの頃ですが、貴僧中にはご清栄のことと存じます」

・「拝啓 深秋の候、肌寒さの中にも紅葉の鮮やかさが心を和ませる季節となりました」

・「この度は○○(故人)の△△回忌法要に際し、追善供養として塔婆のご準備を賜りたくお願い申し上げます」

・「故人への感謝の気持ちを込めて、一筆申し上げます」

・「生前に賜りましたご厚情に深く感謝し、短歌風に一首そえてお送りいたします」

・「遠方にて失礼ながら、メールにてまずはお礼とお願いをお伝えいたします」

・「寒暖差が激しい折、どうぞお身体ご自愛くださいませ」

・「早春の芽吹きに希望を感じつつ、このたびは塔婆のご準備をお願い申し上げます」

文体を統一するコツ

文章全体の雰囲気を揃えることで、読みやすさと安心感が生まれます。

まずは敬語表現を一覧にまとめ、以下のポイントで一貫性を持たせましょう。

・敬語のレベルを統一する:謙譲語と丁寧語の使い分けを決め、一貫したレベルで使う(例:「お願い申し上げます」と「〜していただけますか?」など)。

・語尾のトーンを整える:語尾を「〜ます」「〜です」で統一し、突然「〜だろう」など砕けた表現を避ける。

・同じ表現は繰り返さない:同じ言い回しを何度も使わず、類似フレーズでバリエーションを出す(例:「お手数をおかけしますが」「恐れ入りますが」)。

・文字数・文長のバランス:一文あたりの文字数や行数を近い範囲に収め、短文と長文が混在しないようにする。

・フォーマット統一:箇条書きのフォーマットや改行のルールも統一し、視覚的な乱れを防ぐ。

このように事前にトーンと表現ルールを決めておくことで、文章の最後までブレずに書き進められますよ。

シンプルさと感情を両立させるワザ

依頼文は「伝えたい想い」と「読みやすさ」を両立させることがポイントです。

以下のポイントを意識すると、シンプルながらも感情がしっかり伝わる文面になります。

・一文を短めに抑える:20〜30字程度を目安に、一息で読める長さにまとめると読み手の負担が減ります。

・キーワードを強調する:故人への想いを表すキーワードを一文に一つずつ盛り込むと、言葉に深みが生まれます(例:「感謝」「想い出」「温もり」など)。

・余白を活用する:手書きの場合は改行や空行を入れることでリズム感を出し、読みやすさと感情の余韻を演出します。

・エモーショナルなワードを適度に配置:感動を呼ぶ言葉や情景を想起させる表現を、一カ所だけではなく複数個所に散りばめると、文章全体に温かみが広がります。

・リピート効果を使う:重要なフレーズをさりげなく繰り返すことで、読み手の記憶に残りやすくなります(例:「あなたの優しさを、いつまでも、いつまでも忘れません」など)。

・対比でメリハリをつける:「静寂の中にこそ、悲しみではなく感謝を感じる」など、感情の対比を意識すると印象が強まります。

これらのワザを組み合わせることで、余分な言葉を削ぎ落としながらも、心に響く依頼文を完成させることができます。

依頼文作成チェックリスト

① 敬称と名前表記の確認

② 法要日・場所の明記

③ 故人への想いを具体的に書く

④ 依頼事項の箇条書き化

⑤ 誤字脱字・マナー違反の最終確認

⑥ 文体と敬語レベルの統一(敬語の使い分け・語尾のトーン)

⑦ 季節の挨拶や結びの言葉の確認(冒頭の季節感、結語の選択)

⑧ キーワード配置やSEO要素の最終チェック(見出しと本文の整合性)

⑨ 例文の活用と文字数の整合性確認(300~500字内か)

依頼後のマナーとフォローアップ

お礼状の例文

拝啓 早秋の候、秋の風が心地よく感じられるこの頃、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびは、塔婆のご準備を賜り、誠にありがとうございました。

おかげさまで法要も滞りなく執り行うことができ、参列者一同、故人への追善供養を心静かに行うことができましたこと、深く感謝申し上げます。

特に、ご住職様のご配慮により、厳かで温かい雰囲気の中、故人を偲ぶ会をもつことができたことは、遺族にとって大きな慰めとなりました。

また、塔婆が立ち並ぶ眺めに、改めて故人の存在を身近に感じることができ、参列者の心が一つにまとまる感動的なひとときとなりました。

今後とも、何かとご多用かと存じますが、今後の法要や供養についてもご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、ご住職様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

敬具

法要後の報告メール・手紙の書き方

法要が無事に終わったあと、お寺の方や関係者に結果をお知らせするメールや手紙を送ると、感謝の気持ちがより伝わります。内容は簡潔で構いませんが、以下のポイントを盛り込むと丁寧です。

・お礼の挨拶

例:拝啓 早秋の候、このたびはご多用の中、塔婆のご準備を賜り誠にありがとうございました。

・法要の概要報告

参列者数:家族・親族○○名、友人○○名、合計○○名で執り行いました。

法要の様子:読経の後、故人を偲ぶ短いお話の時間を設け、多くの方から温かい言葉をいただきました。

・印象に残ったエピソード(任意)

例:塔婆を見た子どもたちが「おばあちゃん、ここにいるね」と目を輝かせていたのが印象的でした。

・今後のお願い・締めの言葉

例:今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。末筆ながら、ご住職様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

・結語:敬具

これらを盛り込むだけで、報告文としての基本要素を押さえつつ、感謝と温かさが感じられるお手紙やメールになります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 依頼文は手書き?メール?どちらが良い?

正式な場面や重要な法要の場合は、手書きの依頼文が特に丁寧で心が伝わりやすくおすすめです。

和紙や便箋など上質な紙を選び、毛筆や筆ペンで書くと、より格式と温かみの両方を表現できます。

一方で、遠方に住んでいる場合や急ぎで依頼を出さなければならない場合、メールでの連絡も現代では一般的になっています。

以下のポイントに注意すれば、メールでも十分に礼儀を保つことができます。

・件名に「塔婆依頼のご連絡」など用件がひと目で分かる文言を入れる

・冒頭で季節の挨拶と自己紹介を簡潔に記載する

・本文では手書き同様、敬語と温かみのある表現を使う

・依頼内容(法要日・塔婆の基数・送付方法など)を箇条書きでまとめる

・最後に「お手数をおかけいたしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします」と結ぶ

・送信後にお礼状や手書きの追加送付を検討すると丁寧さがアップする

メールと手書き、両方のメリットを活かし、状況に応じて使い分けましょう。

事前にお寺に希望の連絡方法を確認しておくと、トラブルを防げます。

Q2. 敬称や署名の書き方ルールは?

依頼文における敬称や署名は、相手への敬意を示す大切な要素です。

以下の点を守って正確に記載しましょう。

1.敬称の選定

・寺院の責任者には「ご住職様」または「ご院主様」を使用。

・僧侶個人にあてる場合は「〇〇様」とし、名前に敬称を付ける。

2.寺院名と役職名の併記

・正式名称を省略せずに記載(例:「〇〇山 〇〇寺 ご住職 〇〇法印 〇〇様」)。

・名刺や公式HPで確認し、誤字がないか再チェックを。

3.署名の書き方

・文末には自分の名前と連絡先を明記。

・会社・団体の場合は所属部署や肩書きも併せて記載。

・手書きの場合は氏名を丁寧に書き、メールの場合は署名欄にフルネームと連絡先を整える。

これらを守ることで、依頼文に格式と誠意を両立させることができます。

Q3. 締め切りや期日の記載は必要?

依頼文には、塔婆のご準備を希望する期日や締め切りを明確に記載することが大切です。

特にお寺では複数の法要や行事が並行して進行していることが多いため、依頼の目安となる具体的な日にちや時間帯を添えると、スムーズに手配していただけます。

例:

- 「○月△日までにご準備いただけますと幸いです」

- 「□□月◇日までにご返信を賜れますようお願い申し上げます」

また、返信用封筒や返信用メールアドレスを同封・記載すると、お寺側の負担を軽減し、受取確認やご質問にも対応しやすくなります。

万一期日が厳しい場合は、その旨を一言添えて配慮を示すとより丁寧です。

- 返信先:〒123-4567 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 〇〇寺 ご住職〇〇様

- メール:example@example.com (件名:「塔婆依頼文のご返信」)

このように、期日と連絡方法を明確にすることで、依頼文が一層配慮あるものとなり、手続きも円滑に進みます。

まとめ:あなたらしい塔婆依頼文を完成させよう

心に響く文章がもたらす精神的な充足感

心を込めた言葉は、故人や遺族、そしてあなた自身にも大きな安らぎをもたらします。

さらに、丁寧に選ばれた一語一語が祈りの気持ちを伝え、読む人の胸に静かな温もりをもたらします。

文章を手に取ることで、故人とのつながりがより深まり、遺族の心に寄り添う優しさが感じられるでしょう。

また、自分自身が言葉を紡ぐ過程で、心の中の感謝や思い出を再確認する機会となります。

その結果、書き終えたあとには「自分も救われた」と思えるほどの精神的な充足感が得られるはずです。

文章を書く行為そのものが、故人を偲ぶ時間としてあなたの心を癒し、新たな一歩を踏み出す力へとつながっていきます。

次のステップ:実際に書いてみる&フォーマット活用

まずは例文に沿って、実際に一度ご自身の言葉で依頼文を書いてみましょう。

最初は試し書きで構いませんので、以下の手順で進めてみてください。

1.例文をコピーして下書き

例文をコピーし、「下書き用ファイル」として保存します。

2.見出しとリストを活用

例文を参考にしながら、見出し部分には法要の時期や故人のお名前を、リスト部分には依頼事項を箇条書きで入力していきます。

3.自分らしいフレーズを追加

“書き出しフレーズ集”や“感謝の言葉テクニック”を参考に、ご自身の想いを短い一文ずつ挿入してみましょう。

4.声に出して確認

書いた文章を声に出して読むと、リズムや口調が自然かどうかがチェックできます。読みづらい箇所は短く修正を。

5.最終チェック

依頼文作成チェックリストを使い、敬語・期日・署名などの項目が漏れていないか確認します。

6.送付準備

手書きの場合は見やすい筆記具を選び、印刷して書き写します。メールの場合は本文をコピーし、送信前にもう一度読み返しましょう。

このプロセスを通して、自分だけの温かい依頼文が完成します。

ぜひゆっくり取り組んでみてくださいね。