「炊飯器にお米をセットしたけれど…あれ?何合だったっけ?」と、ふとした瞬間にわからなくなってしまった経験、ありませんか?

忙しい日常のなかでうっかりしてしまうのは、誰にでもあること。

そんな時でも、落ち着いて工夫すれば、美味しいごはんを炊くことはちゃんとできるんです。

この記事では、「お米の合数を忘れてしまったときの水加減のコツ」や「失敗しない炊き方のポイント」について、初心者さんにもわかりやすく、やさしい言葉でまとめました。

白米・玄米・無洗米など種類ごとのコツや、スマホを活用した便利な対処法まで、幅広くご紹介しています。

少しの工夫と気づきで、ごはん炊きはぐっとラクに、楽しくなりますよ♪

「あれ?何合だったっけ?」うっかりミスは誰にでもあります

炊飯あるある!お米の量を忘れる原因

ごはんを炊こうと思って準備していたのに、途中で「あれ?今、何合入れたっけ?」と記憶が飛んでしまうこと、ありませんか?

特に忙しい朝や、家事の合間、子どもや家族に話しかけられながらの炊飯中など、意識が他に向いてしまうと、つい数え間違えることがありますよね。

また、計量カップを使っていても「2回入れたかな?3回だったかな?」と混乱してしまうことも。

そんな経験、きっと一度はあるのではないでしょうか。

焦らなくても大丈夫!まずは落ち着こう

そんなときは、まず深呼吸をひとつしてみましょう。慌てて水を入れたり、もう一度お米を追加してしまうと、かえって失敗しやすくなってしまいます。

「もしかして失敗したかも…」と心配になる気持ちもわかりますが、大丈夫。落ち着いて状況を確認すれば、ちゃんと美味しいごはんに仕上げることができますよ。

少しずつコツを覚えていけば、たとえうっかりミスをしても慌てずに対処できるようになります。

お米の水加減って、どうしてそんなに大切なの?

水加減ひとつで味と食感が変わる理由

水が多ければベチャっと、少なければパサついたご飯になってしまうことも。ごはんの食感は、ちょうどよい水加減で決まるんです。

特に白ごはんは毎日食べるものだからこそ、「なんとなく美味しくない」と感じると、食卓全体の満足度にも影響してしまいます。

水加減が絶妙だと、口の中でふんわり広がる甘みや香りも際立ち、「やっぱりおうちごはんっていいな」と感じられる瞬間につながるんです。

新米・古米で吸収する水の量も違う!

お米の鮮度によって、水分の吸収率は大きく変わります。

新米はもともと水分を多く含んでいるため、水をあまり吸収しません。そのため、やや控えめな水加減がちょうどよく、もっちりとした炊き上がりになります。

逆に古米は、時間の経過とともに乾燥して水分が抜けていくので、同じ量でも水をしっかり吸収します。結果として、やや多めの水で炊く方がふっくら仕上がるんです。

もし、古米なのに新米と同じ水加減で炊いてしまうと、パサパサになってしまうことがあるので注意が必要です。

無洗米・玄米・雑穀米の水加減の違い

お米の種類によっても、適した水加減は大きく変わります。

無洗米:ぬかの層を取り除いているため洗う手間が省けますが、その分お米の表面が少し硬くなっています。このため、通常のお米よりも少し多めの水で炊くとふっくらと仕上がりやすくなります。

玄米:外皮がしっかり残っているため、水が芯まで浸透しにくく、炊き上がりに時間もかかります。たっぷりの水と、最低でも1時間以上の吸水時間をとるのがコツです。

雑穀米:配合される穀物によって水分の吸収量が異なるため、基本的には水多めが安心。炊き始める前にラベルの表示をチェックして、目安の水量を守るようにしましょう。

何合入れたかわからない時の応急対処法

目で見る!お米の量のざっくり判断法

炊飯器の内釜をのぞいて、お米の高さを見てみましょう。2合なら指の第一関節くらいの高さ、3合で指一本分くらい…と、だいたいの目安がわかります。

明るい場所で釜を少し傾けると、お米の層の厚みがよりはっきり見えることも。お米の種類や粒の大きさによっても多少変わるので、何度か見て慣れていくのがコツです。

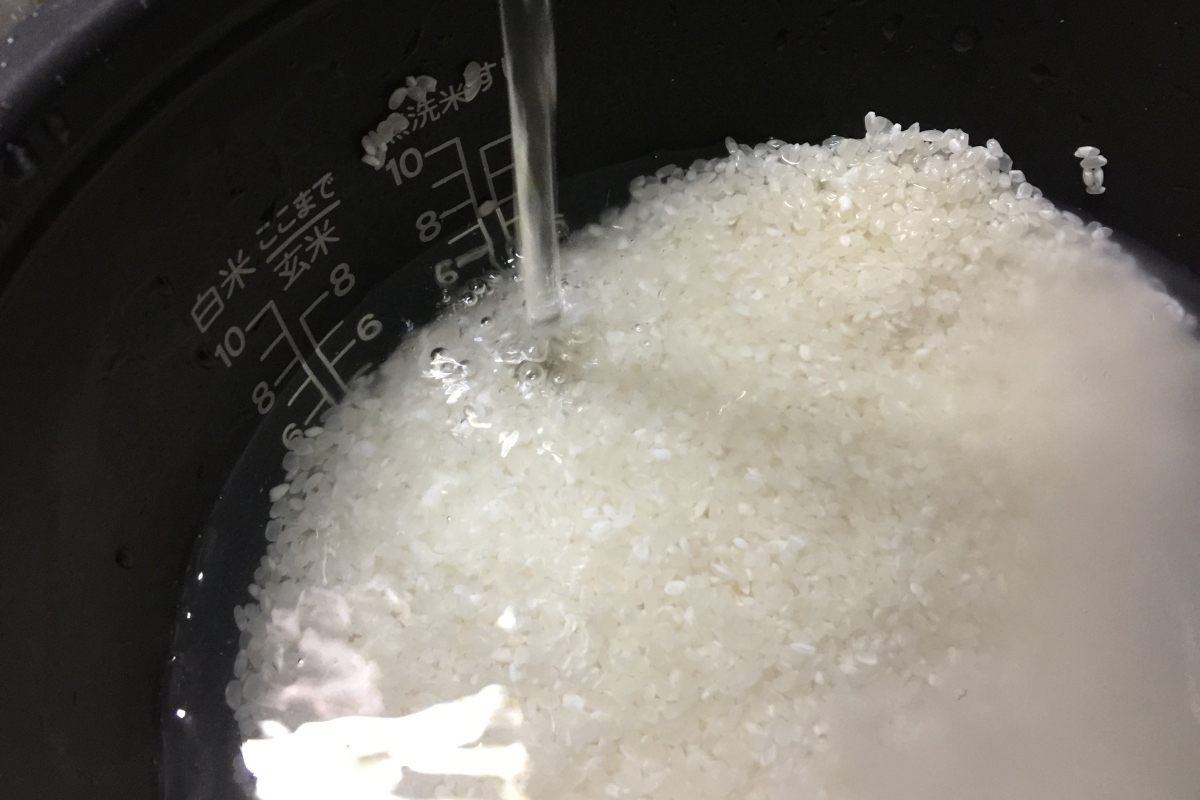

炊飯器の目盛りを使って推測するコツ

内釜の横にある目盛りは、意外と頼れる存在。

たとえば「3合」の目盛りの少し下にお米があるなら2.8合くらいかな、といった具合に、水を入れる目安にもなります。

お米の位置だけでなく、水位のバランスを見ることで、失敗しにくい炊飯が可能になります。

目盛りが複数ある炊飯器の場合は、白米用か無洗米用かを確認することも忘れずに。

手の甲を使って水加減をチェックする方法

昔ながらの方法ですが、今でも多くの家庭で使われています。お米の表面に手を軽く置いて、甲がちょうど隠れるくらいの水量が、目安とされています。

この方法は、急いでいるときや目盛りが見えづらいときにとても便利。慣れてくると、指先の感覚だけでも水加減がわかるようになりますよ。

目盛りが見えにくいときの裏ワザ

目盛りがかすれていたり見づらい場合は、スマホのライトを当てて釜の内側を照らしてみましょう。角度を変えて見ると、見えやすくなることもあります。

それでもわからない場合は、少しずつ水を加えていって、手の感覚やお米の見た目を頼りに微調整しましょう。

また、次からのために、目盛りの位置を写真で記録しておくと便利です。スマホでお米と水の状態を残しておけば、迷ったときの参考になります。

炊く前にチェック!研ぎ方と水の量の関係

お米の研ぎすぎ・すすぎすぎに注意

お米を何度も強く研いでしまうと、表面が傷ついて割れやすくなり、炊きあがりがベチャっとなってしまうことがあります。

また、すすぎすぎることでお米が水を吸いすぎてしまい、水加減の調整が難しくなる原因にもなります。

おすすめの研ぎ方は、最初のすすぎをサッと行ったあと、手のひらでやさしく回すように研ぐこと。2〜3回研いだあとは、透明になるまですすぎすぎず、白く濁りが軽く取れる程度でOKです。

これだけでも、ふっくらとしたごはんに一歩近づきます。

吸水時間でふっくら感が変わる

お米は水に浸けることで、芯までしっかり水分を吸収します。この工程をしっかり取ることで、炊きあがりのふくらみと甘みがグンと増すんです。

特に冬場は気温が低く、お米が水を吸うのに時間がかかるため、30分〜1時間程度の吸水が理想です。

夏場や時間がないときでも、最低でも10〜15分程度は浸けておくと、味の差を実感できます。

炊飯器の予約機能を使って吸水時間を計算しておくのもおすすめですよ。

無洗米は「そのまま炊ける」けど注意点も

無洗米は洗わずに炊けるので、忙しいときには本当に助かる存在です。ただし、水を通しにくい加工がされているため、吸水しにくいという特徴があります。

そのため、炊く前には通常より少し長めに吸水時間を取ったり、水を少し多めにすることが、美味しく炊くコツです。

また、無洗米にもいろいろな種類があるので、パッケージの表示を確認して、それぞれに合った水加減を意識するようにしましょう。

初めて無洗米を使う方は、最初は目盛りよりも少し多めの水からスタートして、好みの仕上がりを探していくのが安心です。

調理条件に合わせて調整しよう!シチュエーション別水加減

3合と4合、どう違う?水の増やし方のコツ

「1合増えたら水も1合分増やせばOK」と思われがちですが、実際にはそれだけでは足りないこともあります。

お米の吸水状態、季節、使っている炊飯器のタイプなどによって、必要な水の量は微妙に変わるからです。

たとえば、冬場で乾燥しているお米の場合は、3合と4合の差でも水の量をやや多めにしたほうがふっくら炊き上がることがあります。

目盛りを使うのがいちばん簡単で確実ですが、炊きあがりの硬さが気になる方は、少しずつ自分好みに調整していくといいですよ。

慣れてくると「今日は少し硬めにしたいな」など、その日の気分や料理に合わせて調整できるようになります。

玄米・雑穀米は水多めが基本

玄米や雑穀米は、白米と比べて粒が硬く、外皮があるため水を吸収しにくい性質があります。そのため、炊くときはたっぷりの水が必要です。

炊飯器に「玄米モード」や「雑穀米モード」がついている場合は、迷わずそのモードを活用しましょう。

また、炊く前にしっかりと浸水させることも大切です。時間に余裕があれば、4時間〜6時間程度、夏場でも2〜3時間を目安に吸水させることで、食感がグッと良くなります。

水加減は白米より1〜1.5割程度多めが目安ですが、お米や配合されている穀物によってはさらに調整が必要なこともあるので、炊きあがりを見て記録をつけておくと安心です。

季節・炊飯器の機種で変わる水分量の考え方

水加減は気温や湿度によっても変わります。

たとえば、冬は室温が低く、お米が冷えている状態なので水を吸収しにくく、その分多めの水が必要になることがあります。

反対に、夏は吸水が早く進むため、同じ量でもふっくら炊きやすくなります。

さらに、炊飯器の種類によっても違いがあり、圧力式、IH式、マイコン式など、それぞれ炊きあがりの仕上がりに特徴があります。

自分の使っている炊飯器のクセを知っておくと、より安定したごはんづくりができますよ。

炊飯器の取扱説明書や公式サイトにある「水加減の目安表」を参考にするのもおすすめです。

炊き込みご飯・具入りご飯の水加減の注意点

炊き込みご飯は、具材に含まれる水分が炊きあがりに影響します。

たとえば、にんじんやしめじ、こんにゃく、油揚げなどは意外と多くの水分を含んでいます。そのため、いつも通りの水加減で炊くとベチャっとしてしまうことも。

具材を加えるときは、あらかじめ水分を計算に入れて、水を気持ち少なめにしておくのがポイントです。

また、調味料を加えるときは、塩分や醤油の量によってもお米の吸水が変わるので注意が必要。薄味がお好みの方は、炊きあがりが柔らかめになる傾向もあります。

慣れてきたら、「炊き込みご飯用の水加減」は自分のベストを見つけておくと、失敗しにくくなりますよ。

スマホでも解決!便利な炊飯サポート術

計量カップがなくても大丈夫!スマホで代用

忙しい朝に「計量カップが見当たらない…!」なんてこともありますよね。そんなときは、スマホのアプリやタイマー機能を使えば、代用も簡単です。

例えば、計量アプリには、水の容量を視覚的に表示してくれるものもあります。

さらに、キッチンタイマーを使えば吸水時間の管理もラクラク。

アラームをセットしておけば、ついつい時間が経ってしまう心配も減ります。

今は無料で使えるアプリも多いので、手軽に取り入れてみてはいかがでしょうか?

スマホのカメラで「水の高さ」を記録する方法

一度うまく炊けたときの水加減を覚えておくのって、意外と難しいですよね。そんなときこそ、スマホのカメラが大活躍!

お米を入れた状態の内釜に水を注ぎ終えたら、そのままパシャっと写真を撮っておくだけ。

お米の高さ、水面の位置、釜の目盛りなどが一緒に映るように撮影しておくと、次回から再現しやすくなります。

「前回と同じ仕上がりにしたい」と思ったときに、手軽に見返せるのでとっても便利ですよ。

おすすめ炊飯サポートアプリ3選(無料でOK)

- お米メモ帳(炊飯記録用)

→ お米の銘柄、水加減、吸水時間、炊き上がりの感想をメモできる優れもの。 - 炊き上がりアラーム(吸水・炊飯時間管理)

→ 指定した時間で通知してくれるタイマー機能。炊飯予約の管理にも◎。 - ごはんの味見ノート(食感と水量の記録)

→ 「ふっくら」「もちもち」「ちょっと固め」など、仕上がりと好みの差を記録できるアプリです。

これらのアプリを使えば、炊飯の失敗が減るだけでなく、自分の「好みのごはん」が明確になっていく楽しみもあります。

自分だけの「ベスト水加減」を記録しよう

ごはん炊きは、ちょっとした差が仕上がりに大きく影響します。

だからこそ、毎回「今回は水をやや多めにしてみた」「吸水を長めにしてみた」など、小さな変化をメモしておくことが大切です。

何度か試していくうちに、「これがわたし好みの炊き加減!」というベストバランスがきっと見つかります。

ノートでもスマホでも、自分だけの炊飯メモを続けていくことで、炊飯の失敗はどんどん減っていきますよ。

もし炊きあがりに失敗しても大丈夫!リカバリー方法

ベチャベチャ・パサパサ…原因を見極めよう

「なんだか今日のごはん、思っていたのと違う…」そんな炊きあがりになること、ありますよね。

水が多すぎてベチャベチャになってしまったり、逆に水が足りなくてパサパサだったり…。炊飯の失敗には必ず理由があるものです。

まずは炊きあがりの状態をよく観察してみましょう。

粒が割れていたり芯が残っている場合は吸水不足、粘りが強すぎる場合は研ぎすぎや水が多すぎた可能性があります。

原因を知っておけば、次回の改善にもつながりますし、焦らず対処できますよ。

水を足す?蒸らす?電子レンジ活用で再生可能!

パサついたごはんの場合は、耐熱容器に移して少量の水をふりかけ、ふんわりとラップをかけて電子レンジで1〜2分加熱すると、ふっくら感が戻りやすくなります。

また、蒸し器がある場合は再加熱して蒸らす方法もおすすめ。しっとりとした仕上がりになります。

一方、ベチャついたごはんの場合は、平たいフライパンや鍋にごはんを広げて中火で加熱することで余分な水分を飛ばすことができます。

おこげ風に仕上がって意外と美味しく食べられることも。

炊き直しが難しいときは、チャーハンや雑炊、おじやにアレンジするのもひとつの手です。

失敗を次に活かす♪振り返りメモのすすめ

「今回は水が少なすぎたかも」「浸水時間が足りなかったかも」など、失敗の原因や気づいたことをメモしておくと、次回に活かすことができます。

スマホのメモアプリや手帳などに記録しておくだけでも、「前はどうだったかな?」と迷わずに済みますよ。

お気に入りのお米の種類や、気に入った炊き方もあわせて書いておくと、失敗を減らして理想のごはんに一歩近づけます。

失敗を恐れずに、少しずつ経験を積んでいくことが、美味しいごはんづくりへの近道です。

結局、いちばん失敗しない水加減のやり方は?【初心者さん向け結論】

迷ったら「目盛り+手+スマホ」が最強の組み合わせ

お米を炊くとき、水の加減に迷ったら、頼れるのはこの3つ。

炊飯器の「目盛り」は基本の目安としてしっかり使いましょう。きちんと合数ごとの目印があるので、これに合わせて水を入れるだけでも十分美味しく炊けます。

次に「手」を使った感覚的な調整。指や手の甲を使って水の深さを確認する昔ながらの方法は、意外と正確で、慣れてくるととても頼りになります。

最後に「スマホ」。記録やカメラ撮影、タイマー、アプリなど、炊飯をサポートする道具として大活躍です。

この3つをうまく組み合わせれば、水加減で迷っても、ほとんど失敗せずに安定してご飯を炊けるようになりますよ。

まずは気楽に♪失敗しながら慣れていこう

炊飯のコツは、一度で完璧を目指すことではありません。

はじめは「ちょっと硬かったかな」「もう少し水が必要だったかな」と思っても、それも大切な経験です。

回数を重ねるごとに、自分の好みの食感や炊きあがりが見えてきます。家族の好みに合わせて少し変えてみるのも楽しいですよ。

炊飯は日々の中で少しずつ上達していくもの。焦らず、楽しみながら、少しずつ慣れていけば大丈夫です。

「失敗したかも」と思った日も、それが次の成功のヒントになります。

まとめ:失敗しても大丈夫。ご飯づくりは経験が一番の味方

お米の量を忘れても落ち着いて対処すれば大丈夫。

うっかりしてしまっても、ほとんどの場合は落ち着いて対処すればリカバリー可能です。

水加減や炊飯モードを工夫することで、思っていた以上に美味しく仕上がることもありますよ。

「失敗したかも…」と不安になる気持ちはよくわかりますが、炊き直したりアレンジしたり、工夫次第でおいしくいただけることがたくさんあります。

便利な工夫や道具で、誰でも上手に炊けるようになります。

今では、スマホのアプリや便利グッズ、炊飯器の機能など、サポートアイテムがたくさんあります。

特別な道具がなくても、ちょっとした工夫やアイデアで炊飯はぐっとラクに、そして楽しくなります。

水加減の記録をつけたり、好みの炊きあがりを見つける工夫をするだけでも、格段に失敗が減りますよ。

今日より明日、少しずつ上達していきましょう♪

最初は不安でも、繰り返すうちに自然と手が慣れていきます。

炊飯は毎日あるからこそ、少しずつ経験を重ねていけば、気がつけば自分の“黄金バランス”が身についているものです。

どんな炊きあがりでも、「今日もごはんを炊けた自分」を褒めてあげましょう。

明日はもっと美味しくなる、そんな気持ちで前向きに楽しんでくださいね。